相続

相続人及び相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割手続き、遺言書の作成、遺言執行者の受任等を行います。相続に関する手続きを、司法書士、税理士などの専門家と連携してお手伝いさせていただきます。相続・遺言に関してお困りごとがあればご相談ください。

相続とは

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。

私有財産制を採用している社会においては、人が死亡した場合には、その財産を誰かに継承させる必要がありあます。そうしないと、その人が亡くなった時に、その財産は主を失い無主物となってしまいます。民法では、無主の動産は、先に占有した者が所有権を取得し、所有者のない不動産は国庫に帰属するとしています。亡くなった人の財産が国に帰属するとなると、私有財産制と矛盾するため、民法では配偶者と子どもといった一定の親族関係にあった者が引継ぐことになっています。

民法では、亡くなった人を「被相続人」、財産を継承する人を「相続人」といいます。

相続の開始

相続は、人の死亡によって開始します。つまり、被相続人の死亡という事実があれば当然に開始し、被相続人の死亡を相続人が知っていたかどうかを問わず、相続人は被相続人の財産上の権利義務を当然に承継することとなります。

相続人が複数人いる場合は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継し、相続財産は共同相続人間の共有となります。この共有状態を解消し、具体的な配分を確定させるために、遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人全員で協議し、それぞれの事情に応じて分けることができます。どのように分割をするかは自由です。民法の法定相続による割合で分割しても、法定相続分と異なっても構いません。ただし、被相続人が遺言によって遺産分割方法の指定している場合は、遺言が優先されるので遺産分割協議を行うことを要しません。

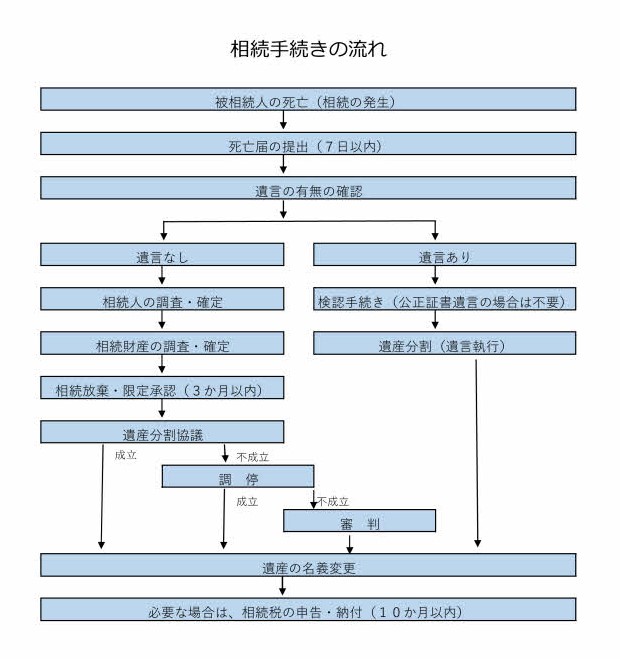

相続手続きの流れ

相続手続きする方法や流れについて、みていきましょう。

①被相続人の死亡

戸籍法の定めにより、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地の市区町村役場に死亡届はを提出します。

↓

②遺言書の有無の確認

遺言書の有無により相続方法が異なります。

公正証書遺言であれば、公証役場で調べることができます。法務局に自筆証書遺言を保管している場合には、法務局で自筆証書遺言の調査をすることが可能です。 遺言書が見つかった場合は基本的にその遺言に沿って遺産分割を行うことになります。

↓

③検認手続き

公正証書遺言以外の自筆証書遺言(法務局で保管されていたものを除く)は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。遺言書に検認済証明書が付いていないと、遺言の執行ができません。

↓

④相続人調査

亡くなった人の法定相続人が誰かを明らかにするため、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、相続人全員の現在の戸籍を集めなければなりません。

↓

⑤相続財産調査

被相続人にどういった遺産があるかを調査し、財産目録を作成します。財産目録は、遺産分割協議をするための前提資料となります。また、相続税の申告納付が必要かどうかを判断する資料にもなります。

↓

⑥相続の承認と放棄

債務超過の場合などで、相続を放棄をする場合は、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申立てが必要です。相続財産から借金などを清算して、財産が余ればそれを引き継ぐ限定承認の場合も同じです。放棄又は限定承認をしなかった場合は承認したものとみなされます。

↓

⑦遺産分割協議

遺言書が無い場合は、遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は、相続人が全員参加して、誰がどの遺産を取得するのかを決めます。協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。

↓

⑧遺産分割調停

遺産分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。 遺産分割調停とは、遺産の分け方について、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き、相続人全員による合意を目指す手続きです。調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をします。

↓

⑨遺産分割

遺産分割協議、調停又は審判に基づき、遺産を各人ごとに分けます。家や土地を相続する場合、所有権移転登記が必要です。預金の解約や相続登記の手続きには、遺言書や遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議の方法

この協議の方法に特別な方法があるわけではありませんが、次の点は気をつけなければなりません。

①相続人全員が参加して協議を行うこと

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に認知症の方がいる場合は、成年後見人を選任し、その参 加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その協議は無効となります。

②協議の結果を書類に残すこと

また、あとで問題が起こらないよう、「誰が」「何を」相続するのか協議結果を書類に残すことが必要です。この書類のことを「遺産分割 協議書」といいます。

遺産分割協議書は、預貯金の解約、名義変更手続き、不動産の登記申請、相続税の申告などに添付することが必要です。

相続登記が義務化されました

所有者不明土地問題の解決を図るため、民法が改正され、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続(遺贈も含む)により不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。この改正は、令和6年4月1日以前の相続にも適用されます。この場合は、施行日(令和6年4月1日)から3年以内、つまり令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。「正当な理由」なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を科せられることもあります。相続人が複数いて、遺産分割が終わっていない場合は、遺産分割協が必要になります。

.jpg)